■撹拌槽に関する研究内容

1.はじめに

どんな工場にも1つは撹拌槽が存在します。それは反応を行うタンクであったり、 伝熱を行うためのタンクであったり、生物を培養するためのタンクであったり 多種多様です。名工大の化工研は、そのような撹拌槽について総合的に研究する、 平岡節郎名誉教授からスタートした日本でも数少ない伝統あるミキシング技術の研究室です。

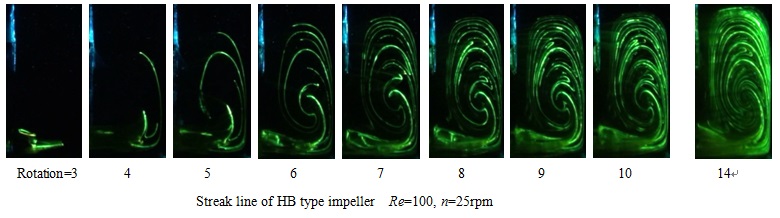

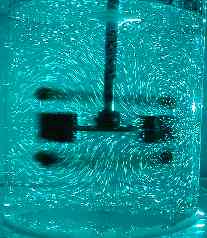

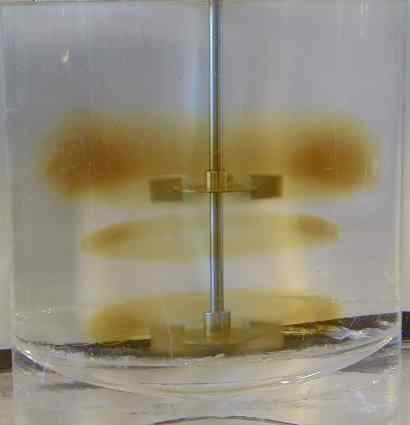

考え方の基本となるのは輸送現象の理論です。そして、乱流では撹拌所要動力が、層流では流脈パターンが混合のキーポイントであることを見出し、平岡、加藤、古川と撹拌技術の研究を50年以上続けてきた結果、シンプルで効率の良い撹拌翼の発明に至りました。これまで100社以上、数百人の企業研究者・技術者との議論を重ねて実績を積み、日本では有数の研究室に成長しました。

◎最近の研究成果を動画で紹介

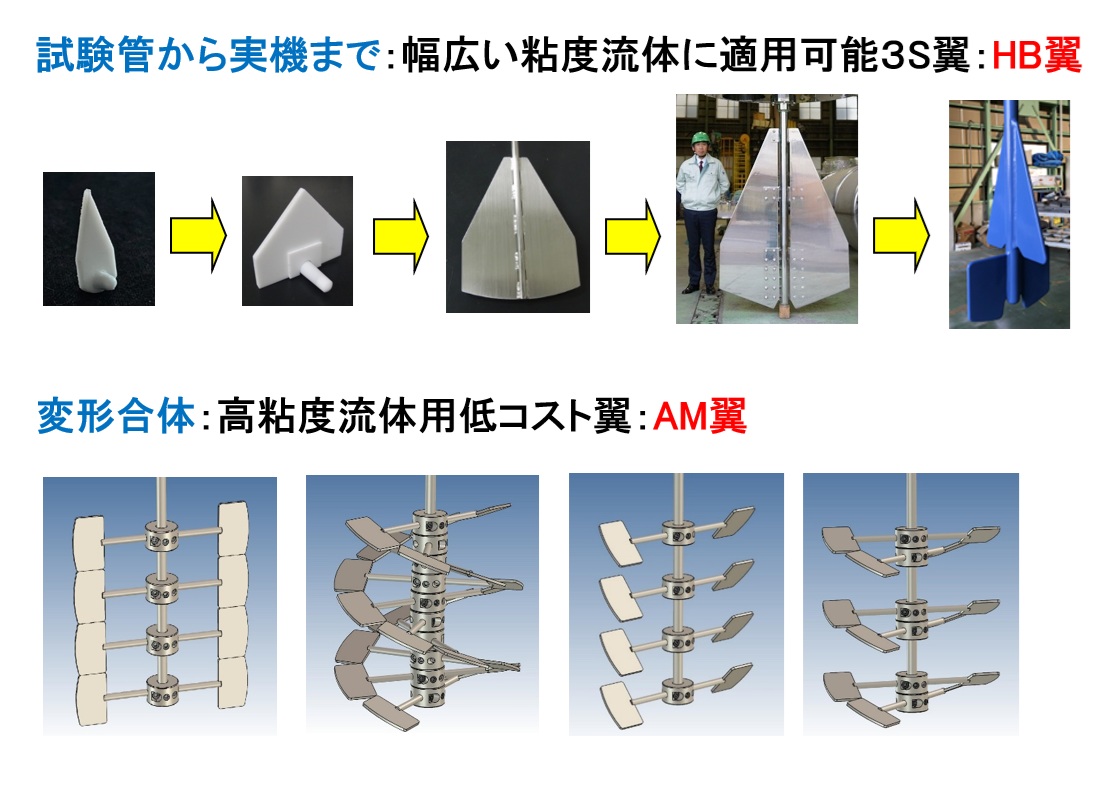

・低コストオリジナル撹拌翼HB翼とAM翼の開発(名工大テクノロジーチャンネル)

・当研究室オリジナル:高粘度用変形合体多段翼(AM 翼)の最適化(井上損武 :2024技術部門受賞)

・数値解析による大型翼特有の流脈パターンの再現(伊藤損平:2024動画賞エントリー→もっとも見ごたえあります)

・種々の大型撹拌翼の混合過程と混合性能比較(田中損 : 2024教育部門受賞)

・当研究室オリジナル:HB撹拌子の開発(安井詩織:2023.3.15動画賞受賞(研究部門))

・当研究室オリジナル:AM翼の混合機構(高橋理輝:2023.3.15動画賞受賞(技術部門))

・当研究室オリジナル開発:Advanced Mixing(AM)翼のプロモーションビデオ(松岡杏奈:2022.3.16動画賞受賞)

・当研究室オリジナル開発:ホームベース(HB)翼のプロモーションビデオ(鬼頭浩平:2020.3.6卒研発表)

・当研究室オリジナル開発:ホームベース撹拌子の実用化(旭製作所)

・当研究室オリジナル開発:ホームベース撹拌翼の実用化(高砂化工機)

・コーン型ドラフトチューブの混合性能(古川陽輝:動画賞受賞)

・流脈観察に基づく大型翼の混合機構(平松将:動画賞受賞)

2.撹拌・混合とは

撹拌・混合技術は非常に古くから用いられている代表的な単位操作です。しかし、 「混ぜる科学」という言葉が世間一般に知られたのは2010年5月22日に日本テレビ系列で 放映された「世界一受けたい授業」ではないかと思われます。 ものを「混ぜる」という行為に対して、科学的に説明がつく合理的な方法があるということを 初めて専門家以外の不特定多数の方々に説明された機会であると考えられます。

我々は主に「混ぜる手法」について研究しており、それは「撹拌・混合技術」と呼ばれています。 この操作は「化学工学」という学問分野に含まれており、 ものを製造する過程にはなくてはならない技術です。

「撹拌」は化学工学分野だけでなく、日常生活の中でも、非常に多くの場面で見ることができます。 例えば、コーヒーや紅茶にミルクや砂糖を溶かすとき、鍋の中のシチューやカレーを混ぜるとき、 ドレッシングを振り混ぜるとき、小麦粉を水に混ぜるとき、お風呂のお湯をかき混ぜるとき、 ペンキをシンナーで薄めるとき、接着剤の主剤と硬化剤を混ぜるとき等、 あらゆる場面で我々は撹拌操作を行っています。

その主たる目的は、「混合操作」、「分散操作」、「物質移動操作」、「反応操作」、「伝熱操作」ですが、 日常生活や化学実験レベルでは比較的扱うスケールが小さいために、 その方法や道具が適当なものであってもそれほど困ることはありません。 しかし、工場のようなスケールの大きな装置になると急激に問題は複雑になってきて、 いい加減な装置で短時間に液体を均一に混ぜることは不可能で、 反応時間が短いときほど問題は顕在化してきます。 しかも、工業的に装置を使用して撹拌を行う場合、前述した5つの目的のうち、 一つのみを行えばよいのではなく、複数の目的を同時に達成しなければならないことがほとんどです。

我々は、量産装置へスケールアップする場合には、どのような条件設定をしたらよいかを 技術的に明確にするべく研究に取り組んでいます。 「混ぜる」はまだまだ勘と経験でやらざるを得ない部分が多く、とても混ぜる「科学」とは言えない分野です。

3.研究手法

研究手法としては輸送現象論に基づき、実際に化学薬品を用いて反応させる実験、 水と空気を用いるモデル実験、また、計算機を用いる数値実験等あらゆる手法を 用いて撹拌槽に関する研究を行い、企業からの依頼研究も行っており、 現場に密着した研究を行っています。