Shinji Kawasaki's Lab.

トップページへ戻る

最近の研究から

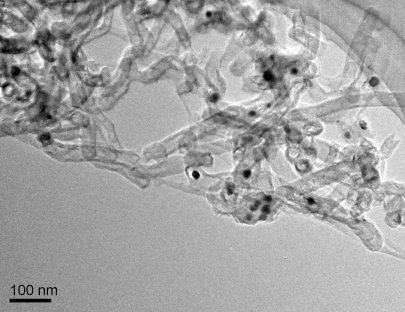

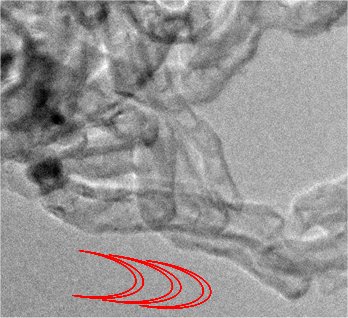

ロケット鉛筆型ナノチューブ

最近の研究から vol.7

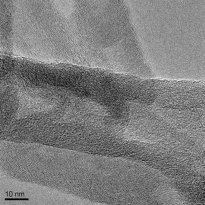

炭素は実に面白い元素でさまざまな「固体炭素」を生み出します。「固体炭素」にはダイヤモンド、グラファイト、フラーレン、ナノチューブ、アモルファスカーボン、カーボンファイバー、ダイヤモンドライクカーボン....と実にいろいろあります。それぞれ炭素原子のつながりが異なるわけですが、ややこしいことに1つの名前で呼ばれているものでも必ずしも同じ構造ではありません。特に問題なのがナノチューブです。昨今のナノチューブブームの影響もあってか直径の小さな繊維状のカーボン材料は何でもナノチューブと呼んでしまっています。グラフェンシート1層を丸めた単層カーボンナノチューブは疑いようのないナノチューブです。この単層のナノチューブが入れ子状(ロシアンドールのように)になったものも疑いようのない多層カーボンナノチューブです(結晶性の良い多層カーボンナノチューブはめったにないと思いますが)。ところが壁構造がアモルファスだろうが、直径が数百ナノメートル(これはサブミクロン!)だろうが、中空がなかろうが、長さが多少短かろうがファイバー状になっていればナノチューブと名づける傾向があります。これには当然批判もあり、structureとtextureをきちんと定義し、きちんとした言葉の使い分けをしようという提案がCarbon誌で議論されたりもしています。

何か面白い物性がでればなあ、などとつい程度の低さを露呈してしまいますが、まずはやはりどうしてこのような構造に成長したのかというメカニズム解明をやらないといけませんね。