南雲G / Nagumo G

コンピュータの中に”顕微鏡を構築”して、分子の動きを観察する

~シミュレーションを駆使した新素材の開発~

私たちのグループでは、コンピュータシミュレーションを駆使しつつ、世の中に貢献できるような新しい材料を発見するため、以下の研究テーマに取り組んでいます。

- 海水淡水化や排水処理に利用できるろ過フィルター

- カーボンニュートラルに貢献できるCO2分離材料

- 医療器具に応用できる高分子バイオマテリアル

各研究テーマの具体的な研究内容について、以下に紹介します。

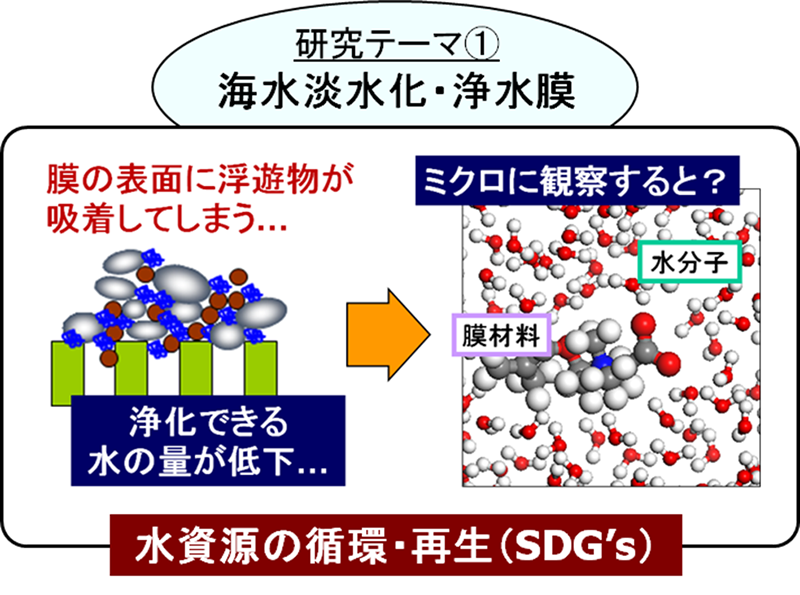

1.海水淡水化や排水処理に利用できるろ過フィルター

世界的な水不足の深刻化に伴い、海水淡水化や排水処理などの様々な場面で浄水プラントが普及しています。以前は、海水などを加熱・蒸発することにより淡水を得る方法が主流でした。しかし、加熱に必要なエネルギーの消費が大きいことから、現在はろ過膜を用いた効率的な浄水プラントが広く普及しています。身近なところでは、浄水器のフィルターにも、このろ過膜材料が用いられています。

ろ過膜を使う際に必ず問題となるのは、水中の浮遊物(タンパク質や糖類、イオンなど)が膜の表面に付着してしまい、浄化できる水の量が減ってしまうことです。そこでコンピュータシミュレーションを駆使して、表面に付着する浮遊物のミクロな動きをモニタ画面上で観察したり、浮遊物がろ過膜に付着する強さを計算したりする研究を進めています。将来的には、付着を完全に防止できるような、ろ過膜の新しい素材を発見することを目指しています。

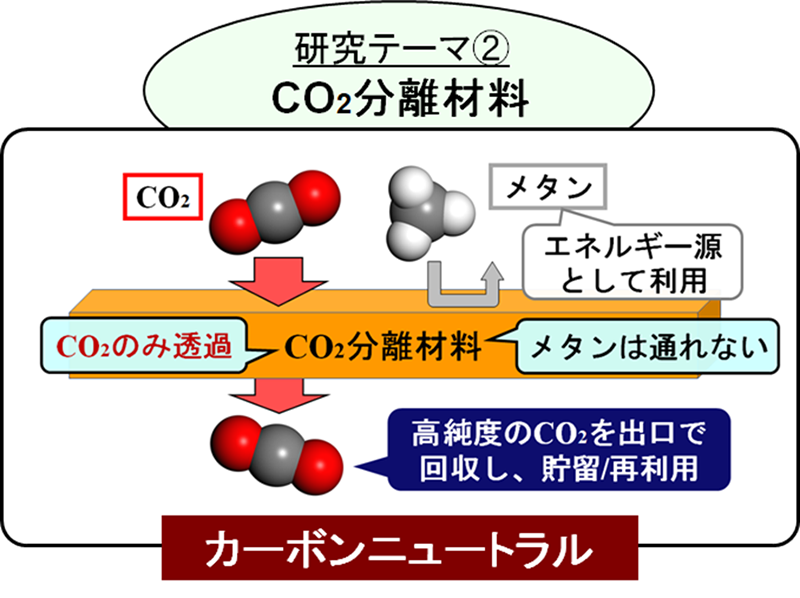

2.カーボンニュートラルに貢献できるCO2分離材料

カーボンニュートラルの実現に向けて、排出されたCO2を集めて回収し、地中に貯留したり、化学反応により有用な化学物質に転換したりする研究が世界的に活発化しています。排出されるCO2の純度が100%ならば話はだいぶ簡単なのですが、実際には、窒素やメタンなど、他の様々な気体が存在する混合ガスの中から、CO2のみを効率的に回収しなければなりません。

そこで重要なのが、CO2を高い純度で回収できる分離材料を開発する取り組みです。私たちのグループでは、コンピュータシミュレーションによってCO2分離膜やCO2吸収液の性能を予測する研究を進めています。将来的には、CO2回収エネルギーを大幅に低減できるような、新しいCO2分離材料を発見することを目指しています。

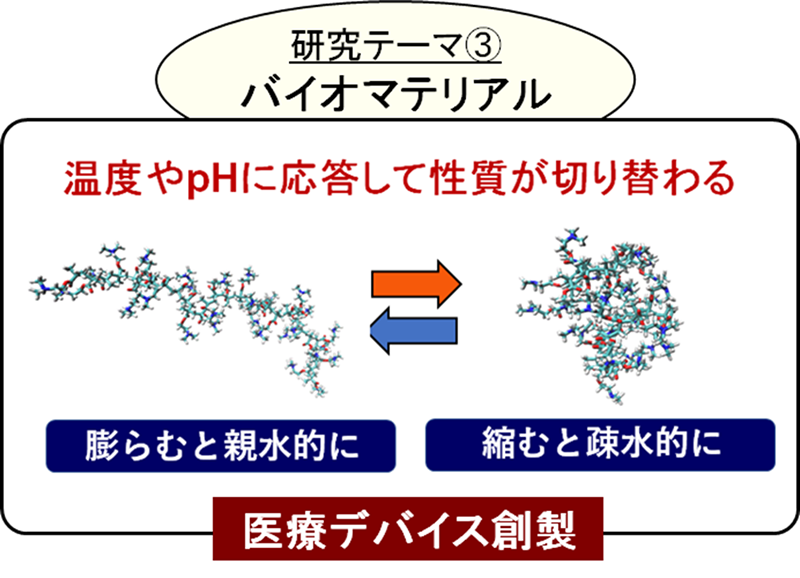

3.医療器具に応用できる高分子バイオマテリアル

もともと人間の身体には、異物が混入すると体外に排除するよう応答する性質が備わっています。これは身体を守るという意味でとても重要な性質ですが、その一方で、花粉症などのアレルギー疾患の原因にもなっています。人工関節や人工血管などの医療器具を体内に埋め込んだ場合も同様で、炎症反応や拒絶反応が生じて身体に重大な影響を及ぼしてしまう可能性があります。

そこで重要なのが、“身体にやさしい”材料を開発する取り組みです。専門的には「バイオマテリアル(生体材料)」と言いますが、この分野でも、日本の研究者が多数活躍しています。私たちのグループでは、コンピュータシミュレーションによって高分子バイオマテリアルの性質を調べる研究を進めています。また最近では、温度やpHなどの変化に応じて“水とのなじみ具合”(親水性・疎水性)が変化する「環境応答性マテリアル」にも着目しています。長寿社会を迎えている現在、日々の生活を便利にしてくれる医療器具の開発に貢献すべく、新しい高分子バイオマテリアルを発見することを目指しています。

以上、私たちが現在取り組んでいる3つの研究を紹介しました。これらの研究に共通するのは、コンピュータの中に”顕微鏡を構築”して分子の動きを観察し、世の中のためになる新素材を開発することを目指している点です。特に、デジタル・トランスフォーメーション(DX)、人工知能(AI)の社会実装、データサイエンスの普及、といった社会的な潮流も強く意識しながら、日々の研究に取り組んでいます。