合成した有機化合物は必ずこの測定を行います。

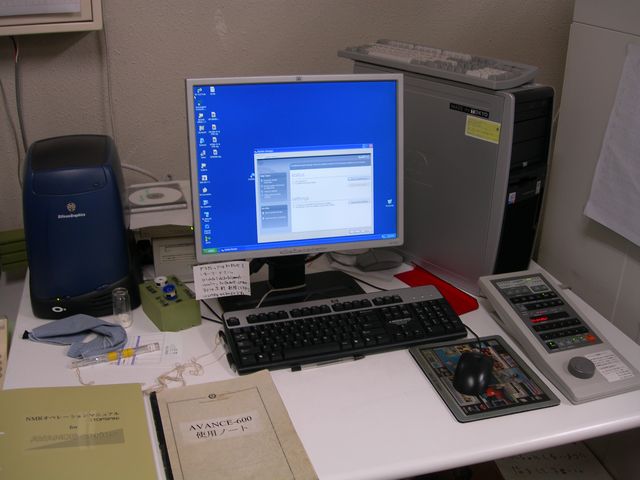

非常に高価な測定機器であるため、通常、大学の共通測定センターのような所で管理する場合が多いですが、当研究室のある19号館6階には、多核測定用プローブを備えた300 MHz NMR, Varian Gemini 300があります(柴田研、平下研と共同利用)。

実験室の近くにありますので、

測定したいときに即座に測定することが可能です(実験室から徒歩10秒)。

4核オートチューニングプローブが搭載されているため、1H NMRや13C NMRだけでなく、19F, 31Pといった多核NMR測定が非常に容易に行え、温度可変測定も日常的に行えます。

研究室の身近にあることで、スピードが重要な研究・教育活動において威力を発揮します。

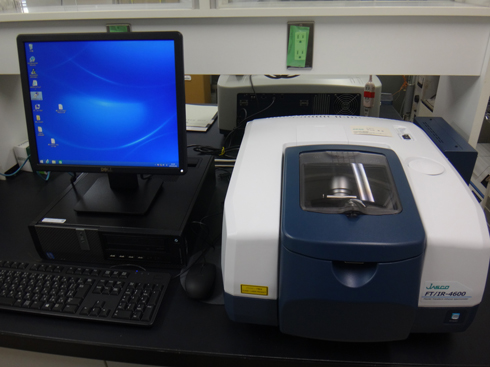

液体、固体、溶液状態でも測定可能なため、合成した新規化合物の構造決定に日常的に用いています。

ATRを導入しているため、試料準備が非常に楽にできます。

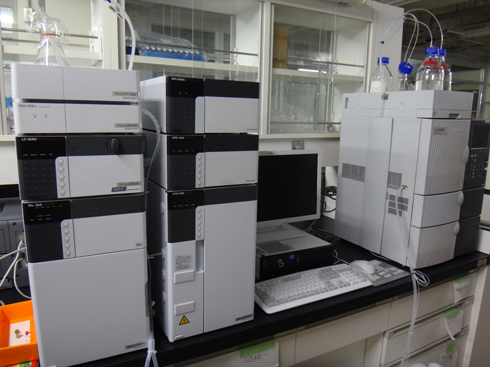

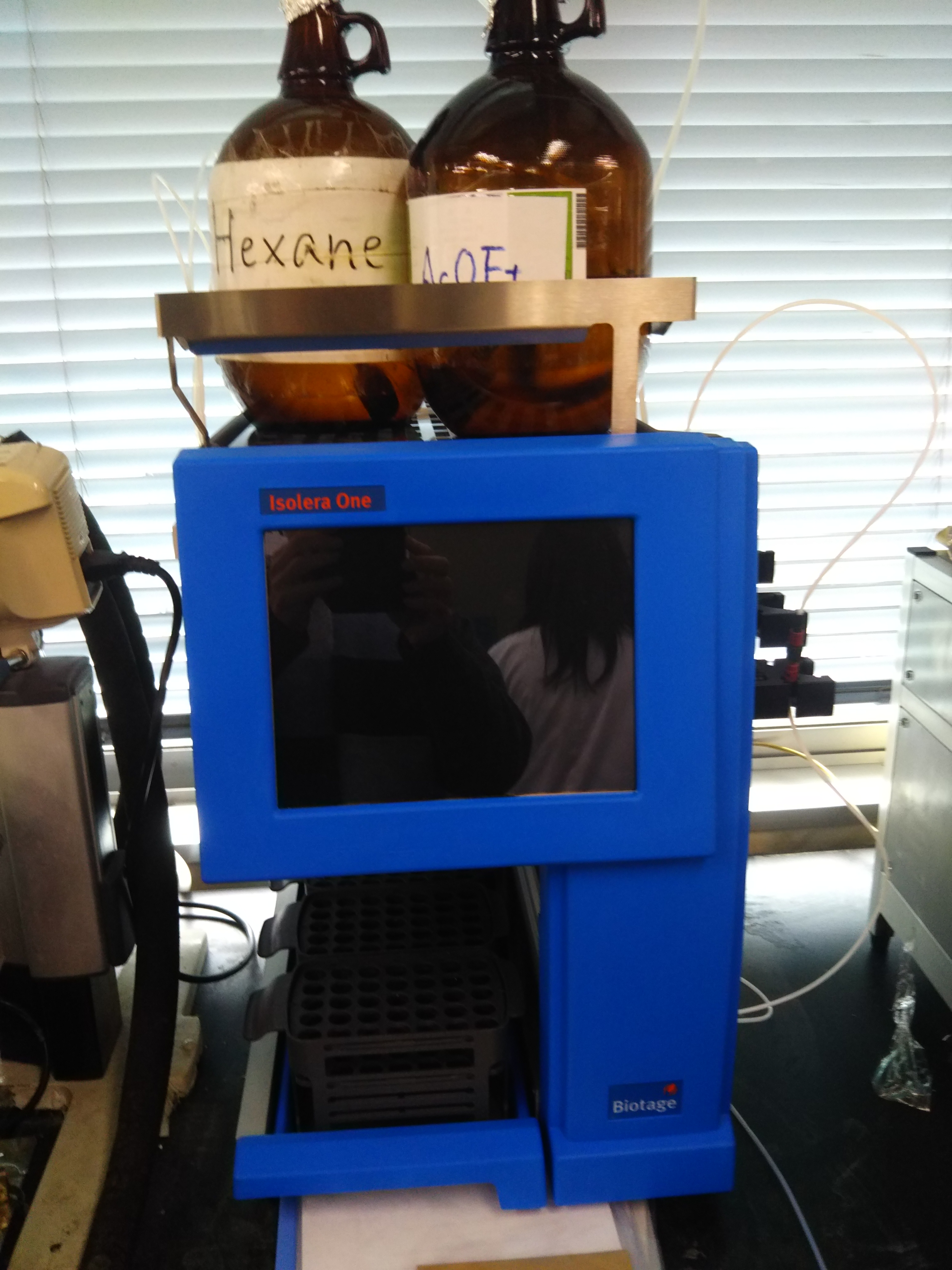

UVの検出計だけでなく、マルチチャンネルの紫外光吸収の検出器を用いて化合物の存在比率を決定できます。また、オートサンプラー、カラムオーブンも接続されていますので、分離が難しい化合物でも、分離が可能になります。光学活性化合物の比率を決定するために、主要なキラルカラムはほぼ取り揃えているため、エナンチオ選択性の決定が日常的に行えます。

PCで全ての操作ができ、オートサンプラーも付いています。

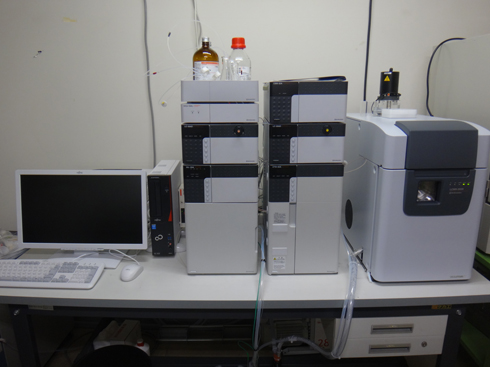

HPLC分離と同時にマススペクトルも取れ、直接導入によってESIおよびAPCIマススペクトルも測定可能です。

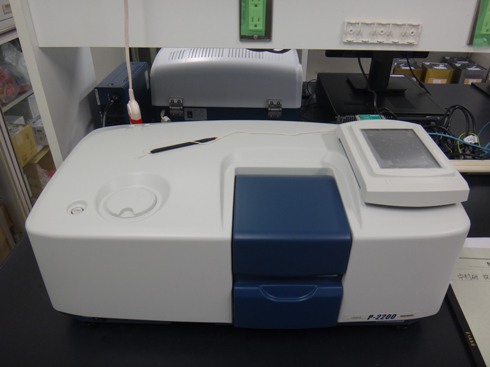

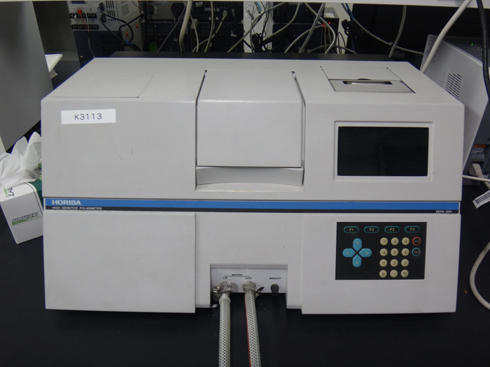

光学活性化合物の比旋光度を計測し、光学純度の決定等には必須の測定機械です。温度制御が重要であるので、ペルチェ素子で温度コントロールをしています。

以前は、堀場製作所の旋光計(右)でしたが、2014年に新規購入し、堀場の機械(左)は予備機としてあります。

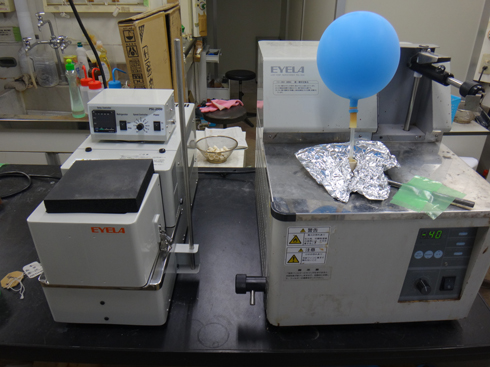

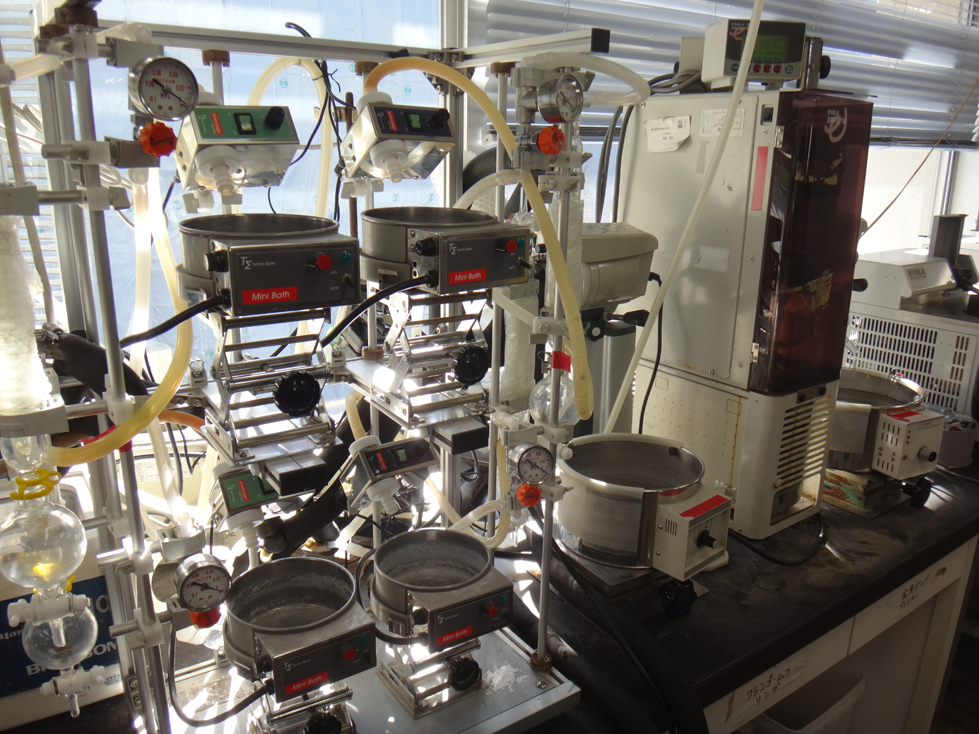

- 低温反応装置(恒温反応槽)

低温反応装置を用いると温度制御を自動的に行えるため、

実験者の負担が軽減されます。

高価な反応装置ですが、現在研究室で9台保有しています。

(PSL-1810x2, PSL-1800x1, PSL-1400x2、PSL-2500Bx2、UCリアクターx2)

温度を5−60度で厳密に制御することが出来ます。

内部に電源があるので、振とう機や撹拌機を入れ、実験することが可能です。

(2015年購入)

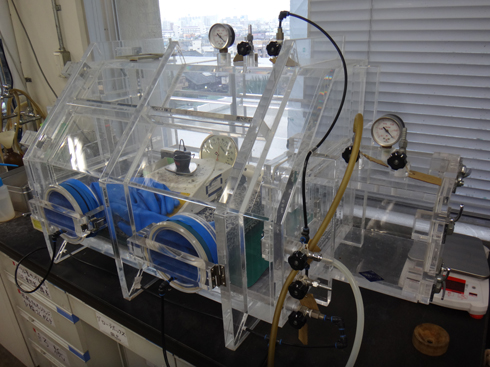

スチール製のグローブボックス(2015年購入:左)と強化プラスチック製のグローブボックス(右)の2台を所有しています。

低温反応時に反応が進行しなかった時、温度コントロールしながら昇温させる際に便利です。

2015年に2台購入しました。

Gaussian09、16(非経験的分子軌道計算法)の計算機が

合計で4台あり新規有機合成反応等の反応機構の

解析および立体選択性等の解明に用います。

SPARTAN'06も使用して分子軌道計算を行っています。

実際には見ることのできない分子の挙動を視覚化できる非常に

強力なツールです。

分子科学研究所と名古屋大学のスーパーコンピュータも利用できるので、

巨大分子の計算は、そちらで行っています。

専用装置で圧力も制御が容易なので安全です。

高圧も適用可能なタイプを使用しています(2015年購入)。

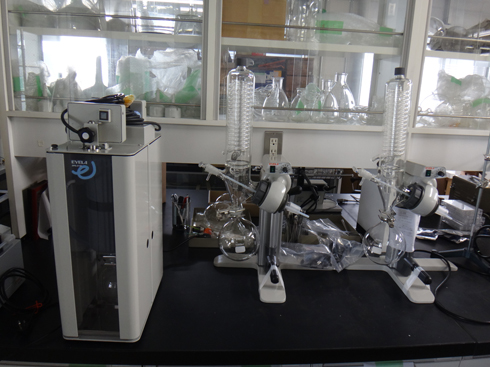

当研究室では、現在11台(ミニエバポ4台を含む)のエバポレーターを所有しています。約2人に1台の割合で使えるため、順番待ちはほぼありません。また、大気中への有機溶媒の拡散を防ぐために、ダイアフロムポンプ、溶媒回収システムをすべてのエバポレータに導入し、学生へ健康被害が起こらないよう考慮しています。

バイオタージ製。2018年購入。

極微量の試料の融点を測定可能です。

化合物の純度データとして、固体化合物の場合、必要とされる場合があります。

通常のポンプよりも真空到達度が高いために

高真空蒸留、昇華において威力を発揮します。

水銀拡散ポンプより取り扱いが楽です。

クーゲルロール蒸留器として使用しています。

少量の生成物を蒸留するのに威力を発揮します。

右は、試作機(金鳥1号)です。

また、240号室にも、1台のドラフトと1台の大型実験台フードがあり、合計9台の局所排気装置を有しています。研究者2人で1台分(180cm)のドラフトが使えるスペースが有り、そこで合成研究を行います。

これは有機実験を行う上で、有機溶媒を研究室内に充満させない配慮(学生の健康への配慮)で、合成実験は可能な限り、ドラフト内で行います。

ポリタンクに接続することにより、20Lの溶媒回収が自動的に行えます。

これが導入されるまでは、エバポレーターに回収したい溶媒を1Lずつ接続して回収する必要が有り、手間がかかりました。

現在では、朝、スイッチを入れるだけで溶媒回収が可能です。

2階測定室と6階実験室に1台づつあります。

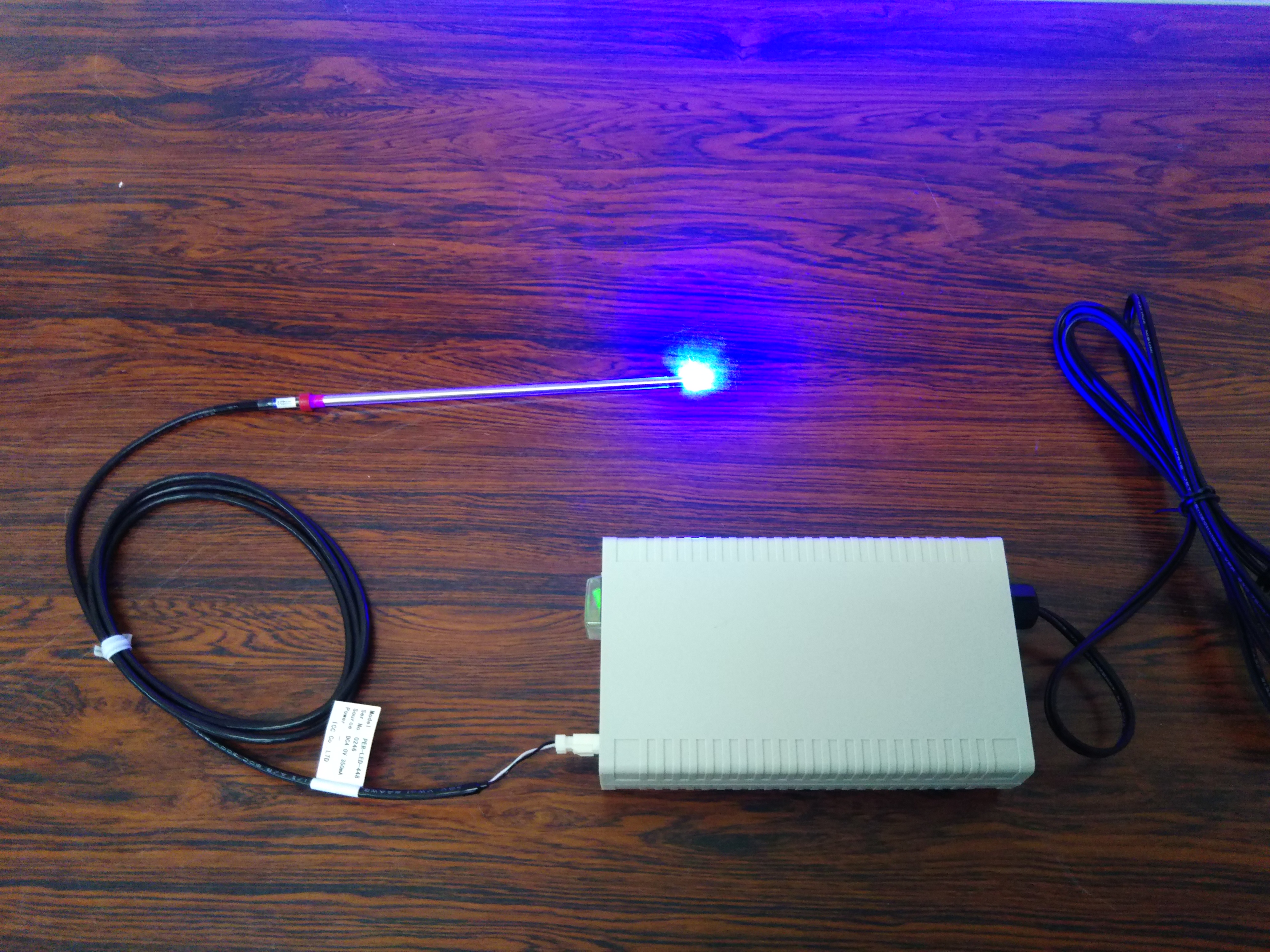

実際は、あまり使用しないのですが、生物活性物質、医薬品の候補化合物の合成等で威力を発揮します。

オゾン分解装置は、以前は、非常に大きな装置でしたが、この装置は、最新の20x20x40センチぐらいの小型サイズです。2015年に購入。

当研究室は、626号室に試薬室を有しています(柴田研と共同利用)。

約5000ほどの試薬を所有しています。

試薬類は研究室、居室と隔離し、学生の安全衛生に配慮するためです。

部屋の中には、試薬検索用のPCを配置し、試薬関連のことは全てこの部屋で対処できるようにしています。

また、部屋の入り口はICカード型の入室管理システムが設置されています。